Consultez la nouvelle lettre d'information du projet de prolongement du Tram T7 !

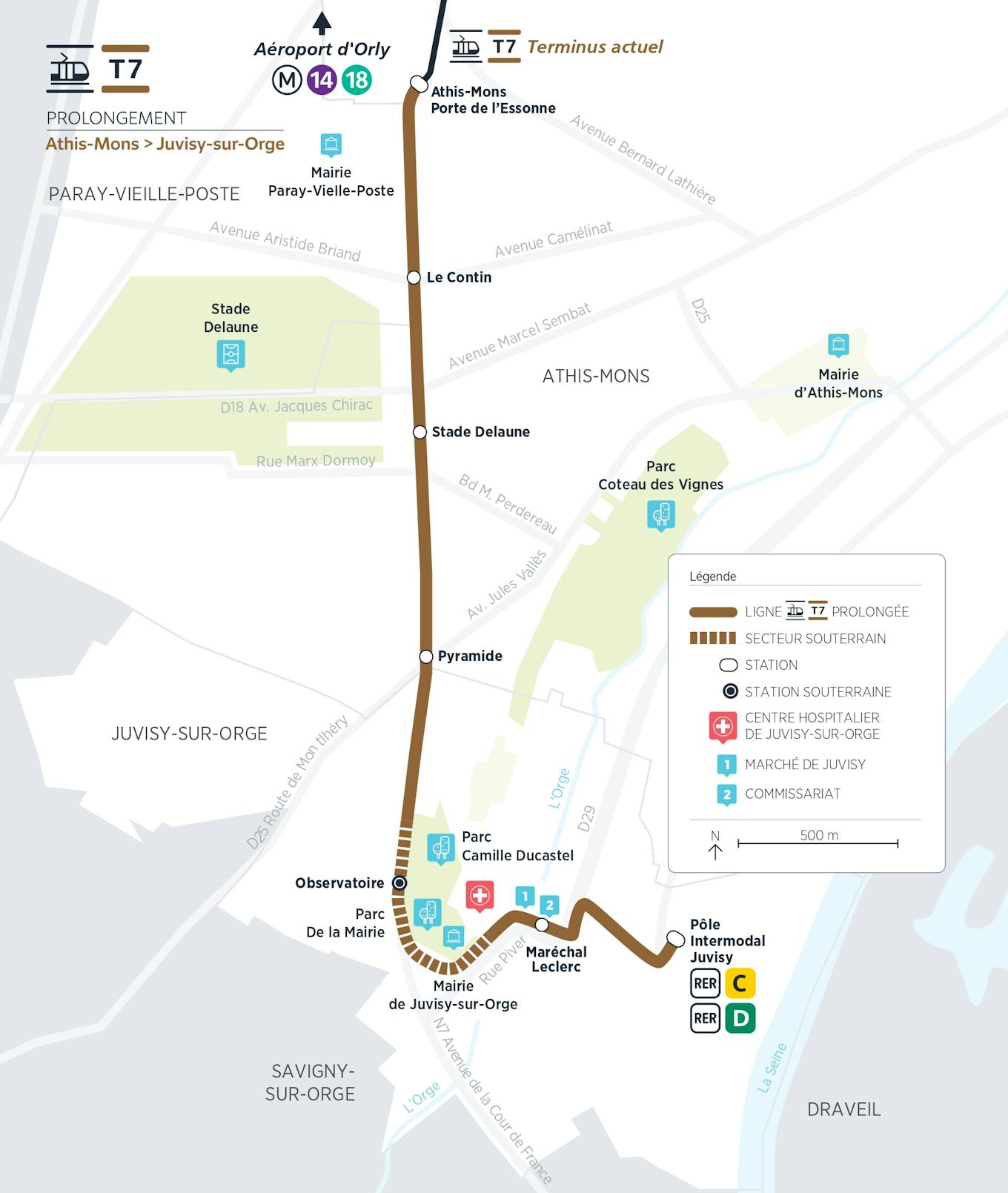

Plan du prolongement du Tram T7 de Athis-Mons à Juvisy-sur-Orge.

- 2008 : Concertation

- 2008-2011 : Études préliminaires

- 2012 : Schéma de principe

- 2013 : Enquête publique / Déclaration d’utilité publique

- 2013-2017 : études de tracé alternatifs

- 2017-2019 : Études d’avant-projet

- 2020 : Poursuite des études de conception détaillées / Finalisation des études concessionnaires / Élaboration des dossiers réglementaires (sécurité, autorisation environnementale, permis d’aménager)

- 2021 : Restitution des études travaux

- 2022 : Dossier d’autorisation unique et dossier préliminaire de sécurité / Passation des 1er marchés travaux / Démarrage des travaux concessionnaires (2e semestre)

- 2023 : poursuite des travaux préparatoires

Le financement

- L'infrastructure : 223,5 millions d'euros, valeur 2011

- Les trams : 29 millions d’euros, valeur 2018 (Île-de-France Mobilités)

- L'exploitation (Île-de-France Mobilités)

Les acteurs

Les maîtres d’ouvrage du projet sont :

- Île-de-France Mobilités (infrastructures)

- la RATP (extension du site de maintenance et adaptation du poste de commandement local)